Основные достижения 2000 г

Основные достижения 2000 г.

В 2000 г. Институт работал по двум Федеральным Государственным Научно-Техническим Программам:

- Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения

- Государственная поддержка интеграции Высшего образования и фундаментальной науки

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения

Актуальные направления в физике конденсированных сред

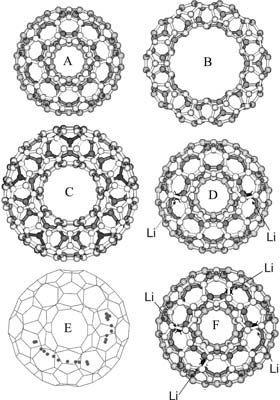

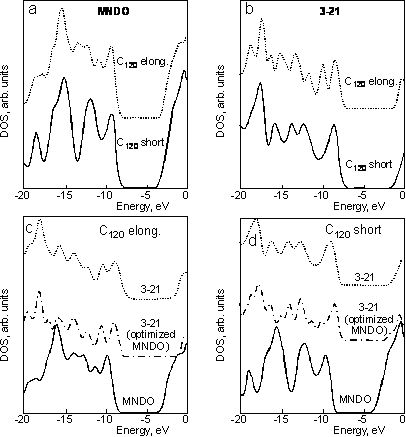

В рамках проекта "Электронная и атомная структуры перспективных сверхпроводящих углеродных наноструктур" проводилось теоретическое исследование атомной и электронной структуры углеродных тороидальных молекул (два изомера С120 и С240) и их эндоэдральных комплексов с литием (Li2@Cn и Li4@Cn). Расчеты осуществлялись как неэмпирическим (базис 3-21G), так полуэмпирическим (MNDO) методами. Для металлосоединений с помощью молекулярной динамики изучалось поведение внедренных атомов во внутренней полости углеродного остова.

Тороидальные молекулы и их комплексы с литием. a) С120,

b) изомер C120, c) C240,

d) Li2@C120, e) Траектория движения атомов лития в процессе молекулярного моделирования комплекса Li2@C120, f) Li4@C120.

Показано, что в структуре электронных уровней металлокомплексов находится внедренное состояние, расположенное в запрещенной зоне, появление которого обусловлено наличием в молекулах электронов атомов металла. При температурах порядка 100-300 К ионы щелочных металлов приобретают орбитальный момент за счет коррелированного движения ядер над низкоэнергетическими барьерами потенциальной поверхности внутри углеродных торов. Возникновение этих орбитальных моментов объяснено изменением вклада орбитального электронного момента в потенциальную поверхность комплексов. Положение внедренного состояния и ширина запрещенной щели зависят как от исходной углеродной структуры, так и от количества внедренных атомов. Движение ионов щелочного металла приводит к размыванию потолка валентной зоны и к появлению волны зарядовой плотности поляризации углеродной сферы.

Плотности состояний тороидальных структур. a) С120 (elong), C120 (short) - MNDO, b) С120 (elong), C120 (short) - 3-21G, c) С120 (elong) - MNDO, 3-21G (оптимизация происходила методом MNDO), 3-21G, d) C120 (short) - MNDO, 3-21G (оптимизация происходила методом MNDO), 3-21G.

Изучена электронная и атомная структура десятков низших и высших фуллеренов различной симметрии. Предложена новая схема образования фуллеренов, основанная на анализе схожести между экспериментально зафиксированными углеродными структурами. Первоначально, согласно экспериментальным данным, идет синтез микрокластеров С2 и С10, затем из них собирается либо промежуточный кластер-зародыш, либо готовый низший фуллерен. Из кластер-зародыша с "хорошей" симметрией может, с достаточно высокой вероятностью, собираться фуллерен высокой симметрии. Рассмотрены атомные и электронные структуры таких молекул как С36, С60, С70, С76; для С36 рассчитаны ЯМР спектры и сопоставлены с экспериментальными данными.

Изучена электронная и атомная структура десятков низших и высших фуллеренов различной симметрии. Предложена новая схема образования фуллеренов, основанная на анализе схожести между экспериментально зафиксированными углеродными структурами. Первоначально, согласно экспериментальным данным, идет синтез микрокластеров С2 и С10, затем из них собирается либо промежуточный кластер-зародыш, либо готовый низший фуллерен. Из кластер-зародыша с "хорошей" симметрией может, с достаточно высокой вероятностью, собираться фуллерен высокой симметрии. Рассмотрены атомные и электронные структуры таких молекул как С36, С60, С70, С76; для С36 рассчитаны ЯМР спектры и сопоставлены с экспериментальными данными.

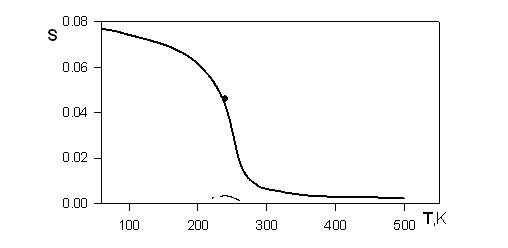

Физика твердого тела

Для описания фазового перехода Fm3m - I4/m в кристалле Rb2KScF6 построен эффективный гамильтониан с использованием приближения локальной моды, в качестве которой выбрана мягкая мода с собственным вектором, соответствующим повороту октаэдра. В эффективный гамильтониан также включена связь локальной моды с однородными упругими деформациями. Параметры эффективного гамильтониана определены из вычисления полной энергии искаженных фаз и из собственных значений силовой матрицы. Термодинамические свойства системы с полученным модельным гамильтонианом исследовались методом Монте-Карло. Рассчитанная температура фазового перехода (250 К) практически совпадает с экспериментальной величиной (252 К). Рассчитанное значение величины параметра порядка (в данном случае это смещения фтора из положений равновесия кубической фазы) также хорошо согласуется с экспериментальной величиной.

Расчетная температурная зависимость параметра порядка для кристалла Rb2KScF6. Сплошная кривая – компонента Sz, пунктир внизу – Sx = Sy. Точка – экспериментальное значение, полученное в тетрагональной фазе при T = 240 K.

Тетрагональная фаза остается стабильной до Т = 0 К и получить экспериментально наблюдаемый второй фазовый переход в моноклинную фазу в рамках данного эффективного гамильтониана не удается. Это свидетельствует о том, что, если переход в тетрагональную фазу связан только с поворотами октаэдров, то для описания фазового перехода в моноклинную фазу в эффективном гамильтониане необходимо учесть дополнительные степени свободы, в первую очередь - связанные с движением ионов рубидия.

Зиненко В. И., Замкова Н. Г. Теория структурного фазового перехода Fm3m - I4/m в кристалле Rb2KScF6. ЖЭТФ, 2000, 118, 359

Выполнен кристаллохимический анализ эльпасолитоподобных структур составов А+2В+В3+Х-6 (Х- галоген). Определена область существования кубической фазы. Прогнозируются новые соединения. Возможен синтез кубических кристаллов с анионами Br- и I-. Составлен список веществ и рассчитанные параметры элементарных ячеек, в которых структурные фазовые переходы при понижении температуры маловероятны.

Для решения проблемы прогноза кристаллов со слоистыми перовскитоподобными структурами (СЛПС) использован способ сортировки структурных данных по составам соединений. Строение слоистых кристаллов можно идеализировать, сведя к симметричным воображаемым фазам - прафазам, и изобразить в виде комбинаций прорастания пакетов, унаследованных от структур типа перовскита с несколькими десятками промежуточных блоков. Представлены не только все известные СЛПС, но и построены сотни новых прафаз. Определены пространственные группы, общие химические и координационные формулы.

По прогнозным оценкам, структура соединений CsSrMg2F7 и CsCaMg2F7 должна быть родственной типу TlAlF4, но содержать в элементарной ячейке по два слоя октаэдров. Такие структуры малочисленны среди оксидов, а для фторидов пока не известны. Методом твердофазного синтеза получены образцы. В соответствии с рентгеновскими данными: CsSrMg2F7 - тетрагональный (a = b = 3.80 A; c = 12.62 A), а CsCaMg2F7 - ромбический (a = 3.90, b = 3.97, c = 10.65 A). Значения параметров соответствуют двухслойной структуре. Получить эти соединения в виде однофазных образцов пока не удалось.

В рамках обобщенной модели ионного кристалла, учитывающей поляризуемость и деформируемость ионов, вычислены полные спектры колебаний решетки кристаллов Na3OCl, Na3OBr, K3OCl и K3OBr со структурой антиперовскита. В спектрах колебаний Na3OBr, K3OCl и K3OBr найдены мягкие моды, что свидетельствует о неустойчивости кубической фазы этих кристаллов.

В приближении локальной моды, в качестве которой выбрана мода колебаний с собственными векторами, соответствующими повороту октаэдра MF6 (M = Ga, In), и в рамках неэмпирического расчета вычислены параметры эффективного гамильтониана, описывающего структурный фазовый переход Fm3m - I4/m в кристаллах Rb2KGaF6 и Rb2KInF6. С вычисленными параметрами термодинамические свойства этого перехода исследованы методом Монте-Карло. Найдены температуры фазового перехода Тс: 210 и 380 К соответственно для галлиевого и индиевого кристаллов, которые удовлетворительно согласуются с величинами определенными экспериментально - 125 и 285 К.

Методом испарения из водных растворов выращены кристаллы (NH4)xCs1 - xLiSO4. Крупные монокристаллы получены для случая небольших величин х и (1 - х). Составы с х = 0.3-0.8 не кристаллизуются в ожидаемом структурном типе. На монокристаллах с тестированным содержанием добавок проведены исследования двупреломления и угла поворота оптической индикатрисы. Установлено, что частичная замена (NH4) ® Cs заметно снижает температуры фазовых переходов. При этом область существования сегнетоэластической фазы выклинивается, а сегнетоэлектрической - расширяется. При частичной замене Cs ® (NH4) температура сегнетоэластического фазового перехода растет. Этот результат радикально отличается от полученных ранее данных для систем СsLi - RbLi, RbLi - (NH4)Li , где даже незначительные замещения Cs " Rb и Rb " (NH4) существенно снижают температуры переходов, вплоть до полного их исчезновения.

Синтезированы дейтерированные соединения со структурой криолита (ND4)3ScF6 и (ND4)3GaF6. Выполнены исследования термодинамических свойств (теплоемкости и восприимчивости к гидростатическому давлению). Установлено, что замещение H ® D практически не влияет на энтропию фазовых переходов и вид фазовой р-Т диаграммы.

Методом растворной кристаллизации выращен монокристалл криолита (NH4)3GaF6. Установлены особенности его атомного строения в связи с физическими свойствами. В результате рентгеновских исследований кубической фазы установлено, что ответственными за структурный фазовый переход являются, в частности, атомы фтора, разупорядоченные по восьми положениям. Данные структурных и оптических исследований искаженной фазы свидетельствуют в пользу триклинной симметрии.

Выполнены исследования термодинамических свойств эльпасолита Pb2MgTeO6 в широкой области температур и давлений методами адиабатического калориметра и ДТА. Обнаружена одна аномалия теплоемкости, соответствующая фазовому переходу в районе Т1 = 187 К. Изменение энтропии, сопутствующее искажению структуры, оказалось характерным для превращений типа смещения в отличие от ранее изученного кристалла Pb2MgWO6, в котором реализуется фазовый переход порядок-беспорядок. Различие процессов изменения структуры проявилось и в восприимчивости к внешним давлениям: в Pb2MgTeO6 величина dT/dp в пять раз меньше. Остается открытым вопрос о существовании второго фазового перехода, предполагаемого на основе данных о поведении диэлектрической проницаемости. Соединения Pb2CdWO6 и Pb2YTaO6 исследованы методом дифференциального сканирующего калориметра. Как и в Pb2MgTeO6, зарегистрированы лишь аномалии, связанные с искажениями кубической структуры.

Выполнены предварительные структурные исследования кристаллов боратов меди Cu2GaBO5, Cu2FeBO5, Cu2FexV1-xBO5, Cu2Al6BO17. Полностью установлена атомная структура Сu2Al6B4O17. Решена структура комплексного соединения Cu4[SC(NH2)2]6ЧSO4Ч(NO3)2Ч4H2O. Определены структуры кристаллов двух органических высокоэнергетических соединений: 5-нитро-2-нитрометил-2Н-1,2,3,4-тетразола и нитрогуанил-азида. Продолжены исследования структуры и паспортизация новых кристаллических веществ ряда тетрагалогенидов вида МеIМеIIX4. Освоен и практически отлажен новый рентгеновский автоматический дифрактометр для порошковых образцов.

Определены области существования литиевоборатных стекол с максимальным содержанием ионов Ce3+ и Eu2+. Отработана технология получения стекол. Получены спектры поглощения и исследованы магнитооптические свойства литиевоборатных стекол с Се3+ в широком спектральном диапазоне, включая УФ-область. Выполнены исследования ряда стёкол с микрокристаллическими включениями магнитных материалов. Определены размеры включений.

Работы выполнены при поддержке грантов

PФФИ 00-02-16034, 00-15-96790, 99-02-17375, 97-02-16277

INTAS 97-10177, ICDD № 92-07,

программы Интеграции институтов СО РАН,

соглашения о сотрудничестве с Центром совершенствования материалов и структурных исследований ЦНPС, Тулуза, Франция.

Исполнитель - лаборатория кристаллофизики,

зав. лаборатории - академик К. С. Александров,

при участии лаборатории физики магнитных явлений,

зав. лаборатории - д.ф.-м.н. С. Г. Овчинников

Теоретические исследования

Спектр волн различной природы (упругих, спиновых, электромагнитных и т.д.) в одномерных сверхрешетках (мультислойных структурах) хорошо изучен теоретически лишь для двух предельных случаев отношения ширины границы d между слоями мультислойной структуры к ширине слоя D. Используется либо модель резких границ, в которой d/D = 0, либо модель плавных границ (d/D = 1, синусоидальная зависимость материального параметра вдоль оси сверхрешетки). Между тем, в реальных мультислойных структурах отношение d/D может быть любым между этими предельными значениями. Для описания таких структур построена модель, в которой зависимость материального параметра вдоль оси сверхрешетки описывается эллиптическим синусом Якоби. В зависимости от величины модуля эллиптического интеграла, эта модель описывает как предельные случаи резких и плавных границ, так и все промежуточные ситуации (0 ( d/D ( 1). Исследован волновой спектр в такой модели и показано существенное влияние толщины границ d на ширины ((n щелей в спектре на краях подзон Бриллюэна для n > 1, где n - номер подзоны. Показано, что толщина границы может быть определена из измерения отношения между ширинами щелей в спектре , где n = 3, 5... .

Ignatchenko V. A., Mankov Yu. I., and Maradudin A. A.

Wave spectrum of multilayers with finite thicknesses of interfaces.

Phys. Rev. B, 62, 2181 (2000).

Ignatchenko V. A., Mankov Yu. I., and Maradudin A. A.

Wave spectrum of multilayers with finite thicknesses of interfaces.

Digest of the Intermag 2000 Conference, Toronto, April 9-13, FR-04 (2000).

Исследована спин-волновая восприимчивость частично стохастизованной ферромагнитной синусоидальной сверхрешетки для предельных случаев коротковолновых и длинноволновых неоднородностей. Показано, что увеличение интенсивности неоднородностей приводит к уширению и сближению двух пиков, соответствующих расщеплению спектра на границе подзоны Бриллюэна. Исследована зависимость этого эффекта от размерности неоднородностей.

Исследовано взаимодействие двух волновых полей различной физической природы в неоднородной среде на примере магнитоупругих волн в среде с равной нулю средней магнитострикцией. Показано, что корреляции между неоднородностями параметра магнитострикции и любого другого параметра приводит к появлению эффективного параметра связи между усредненными волнами, который пропорционален интенсивности корреляций и, соответственно, к возможности возбуждения усредненной волны одного поля силой, действующей на другое поле.

Работы выполнены при поддержке NATO Linkage Grant № 974573,

NATO Networking Infrastructure Grant № 973201,

NATO Computer Networking Supplement № 976181,

грант РФФИ № 00-02-16105,

грант Красноярского краевого фонда науки № 9F-63.

Исполнитель - лаборатория теоретической физики,

Зав. лаборатории - д.ф.-м.н. В. А. Игнатченко.

На основе анализа электронной структуры квазидвумерных оксидов меди и рутената Sr2RuO4 для их описания предложена t-J-I модель, где t - интеграл туннелирования электронов, J - параметр антиферромагнитного суперобмена и I - параметр прямого ферромагнитного обмена.

Проанализированы возможные сверхпроводящие решения: с синглетными спариваниями симметрии s- и d-типа и с триплетными спариваниями симметрии p-типа. Показано, что в режиме сильных электронных корреляций решения s-типа невозможны (из-за нарушения правила сумм для аномальных средних), а решение d-типа с симметрией d(x2 - y2) обусловлено J-обменом и соответствует оксидам меди с Tc ~ 100 K. Решение p-типа обусловлено I-обменом, формируется вблизи ферромагнитной неустойчивости в рутенате и приводит к Tc ~ (1-3) K.

Показано, что причиной больших Tc в оксидах меди и малых Tc в рутенате при одинаковых значениях взаимодействия является разная симметрия параметра порядка.

t-J-I модель применена для теоретического исследования возможности сосуществования сверхпроводимости (SC) и ферромагнетизма (F) в гибридном рутенатно-купратном оксиде RuSr2GdCu2O8. Предполагается, что J >> I для слоев CuO2 и J << I для слоев RuO2. Для слоев CuO2 получено сверхпроводящее решение с синглетными спариваниями d-типа и вычислена критическая температура Tc в зависимости от концентрации носителей. В слоях RuO2 имеется конкуренция между F-состоянием и SC-состояниями с триплетными спариваниями p-типа.

Показано, что слои RuO2 характеризуются меньшей концентрацией носителей тока в нижней хаббардовской подзоне по сравнению с объемным кристаллом SR2RuO4, что приводит к стабилизации F-состояния в этих слоях. Рутенатно-купратный оксид RuSr2GdCu2O8 с SC-слоями CuO2 и f-слоями RuO2 является сверхрешеткой с толщиной слоев атомного масштаба. Обсуждены эффекты межслойного влияния, туннелирования электронов и критерий стабильности описанного соединения.

Kuz'min E. V., Ovchinnikov S. G. and Baklanov I. O.

Comparison of superconductivity in Sr2RuO4 and copper oxides.

Phys. Rev. B, 2000, 61, 15392.

Кузьмин Е. В., Овчинников С. Г., Бакланов И. О., Горячев Е. Г.

Микроскопическая модель сосуществования сверхпроводимости и ферромагнетизма в гибридном рутенатно-купратном оксиде RuSr2GdCu2O8.

ЖЭТФ, 2000, 118, 404.

Исполнители - лаборатория теории твердого тела,

зав. лабораторией - д.ф.-м.н. В. В. Вальков

лаборатория физики магнитных явлений,

зав. лабораторией - д.ф.-м.н. С. Г. Овчинников.

Исследовано влияние кристаллического поля на характер осцилляций магнитной восприимчивости проводящих антиферромагнетиков в условиях сосуществования метамагнитного перехода и эффекта де Гааза - ван Альфена. Показано, что в области магнитных полей, где наблюдается метамагнитный переход, при двух значениях внешнего магнитного поля происходит резкая смена частоты осцилляций. Первое изменение имеет место когда внешнее магнитное поле индуцирует переход системы из квадрупольной фазы в магнитную. Второе изменение обусловлено сменой магнитополевой зависимости параметра дальнего антиферромагнитного порядка в точке спин-флип-перехода.

Исследование сверхпроводящих свойств сильнокоррелированных электронов в рамках t-t'-J модели (t и t' - интегралы туннелирования электронов, J - параметр антиферромагнитного обмена между) показало, что при t'/t > 0 максимум критической температуры Tc сдвигается в область больших электронных концентраций (по сравнению со случаем t' = 0), а при t'/t < 0 - в область меньших концентраций. Вычисленные значения Tc при различных t'/t согласуются с экспериментальными данными.

Показано, что в сверхпроводниках с синглетными спариваниями и симметрией параметра порядка d(x2 - y2) типа (t-J модель) дополнительное эффективное притяжение электронов через фононы существенно только в 1-ой координационной сфере (между ближайшими соседями). В этом случае имеет место аддитивное увеличение безразмерного параметра взаимодействия и, соответственно, критической температуры Tc.

Для модели Гейзенберга со спином S = 1/2 и антиферромагнитным обменом между ближайшими соседями на квадратной решетке исследовано состояние, названное спиновой жидкостью (СЖ), которое характеризуется изотропными спиновыми корреляционными функциями, ближним порядком и отсутствием дальнего магнитного порядка. Показано, что при T = 0 оно является синглетным, однако его энергия выше энергии антиферромагнитного состояния. Условием термодинамической стабильности СЖ-состояния при T ( 0 является наличие щели в спектре возбуждений при волновом векторе Q = (?/a, ?/a), где a - параметр решетки. Обсуждаются различные варианты низкотемпературного поведения щели.

Показано, что включение сильных электронных корреляций в схему Кона-Шема вычисления зонной структуры приводит к модификации стандартной модели лантанидов, и что такая процедура устраняет существующие расхождения между теорией и экспериментом в отношении свойств основного состояния. В соответствии с предложенной картиной часть верхней хаббардовской f-зоны заполнена благодаря гибридизационному взаимодействию (которое перенормируется корреляциями), и это обеспечивает дополнительный вклад в энергию связи кристалла. Нижняя зона Хаббарда имеет нулевую ширину и описывает фермиевские возбуждения в оболочке локализованных f-состояний. Проведено полное самосогласованное вычисление (по отношению как к зарядовой плотности, так и к многоэлектронным числам заполнения f-оболочки) равновесного объема и объемных модулей лантанидов, получено хорошее согласие с экспериментом.

Работы выполнены при поддержке грантов РФФИ (№ 00-02-16110 и № 99-02-17405),

программы Интеграции институтов СО РАН,

Красноярского Краевого Фонда науки (грант № 9F0039),

грантов Шведского национального научно-исследовательского совета.

Исполнитель -лаборатория теории твердого тела,

Зав. лабораторией - д.ф.-м.н. В. В. Вальков.

В случае круглого квантового дота изучено влияние внешнего электромагнитного поля, поляризованного по кругу на квазиэнергетический спектр электрона в присутствии спин-орбитального взаимодействия в форме Рашбы. Покачано, что приложение переменного по времени электромагнитного поля приводит к снятию вырождения крамерсовских дублетов. Рассмотрена также задача об электронном транспорте через такой дот. Установлено, что в случае резонансного взаимодействия поля излучения со связанным состоянием в присутствии спин-орбитального взаимодействия возникает сильная спиновая поляризация выходящего пучка электронов, хотя входной пучок был спиново неполяризованным.

Изучена зависимость зонной структуры в Х-волноводах от угла между скрещенными волноводами. Показано, что при уменьшении угла возникают новые зонные состояния. Вычислены критические углы и критическое поведение зонной энергии.

Рассчитана энергия активации десорбции молекул с металлических поверхностей с учетом тепловых колебаний поверхности и вращательных движений молекул.

Изучена зависимость зонной структуры в Х-волноводах от угла между скрещенными волноводами. Показано, что при уменьшении угла возникают новые зонные состояния. Вычислены критические углы и критическое поведение зонной энергии.

Изучены волновые функции и статистические свойства при транспорте через хаотические биллиарды.

Рассмотрено прохождение микроволнового излучения (ТЕ волны) через планарные волноводы Г, Т и Х типов, заполненных однородным ферромагнетиком. Известно, что такие волноводы имеют связанные состояния, с частотами ниже порога распространения. Показано, что приложение пробного микроволнового излучения в области рассеяния приводит к возбуждению магнитных колебаний с сателлитными частотами, которые могут резонансно смешиваться со связанными состояниями волновода. Это приводит к ярко выраженным аномалиям в амплитуде прохождения. Подобный эффект приводит к новой экспериментальной возможности изучения связанных состояний волноводов, и кроме того, позволяет эффективно управлять прохождением микроволнового излучения.

Вычислена функция распределения ближайших расстояний между нодальными точками для функции Бзрри в двумерных системах. Следуя Бэрри, хаотические состояния рассматриваются , как суперпозиция монохроматических плоских волн со случайными фазами и амплитудами. Рассмотрено распределение нодальных точек для таких состояний. Используя тот факт, что реальная и мнимая часть волновой функции являются Гауссовыми случайными полями мы проанализировали корреляционные функции и плотность нодальных точек.

Созданы серверная и клиентская программы для исследования двумерных квантовых систем с произвольной геометрией.

Работы выполнены при поддержке грантов Академии наук Швеции.

Исполнитель - лаборатория теории нелинейных процессов,

Зав. лабораторией - д.ф.-м.н. А. Ф. Садреев.

Посударственная поддержка итеграции высшего образования и фундаментальной науки

В 2000 г. получены следующие научные результаты:

- Развит обобщенный метод сильной связи для расчета электронной структуры сильнокоррелированных электронных систем. Выполнен расчет для CuO2 слоя при разных концентрация допирования в антиферромагнитной и парамагнитной фазах, дающий хорошее согласие с экспериментами ARPES для недопированного Sr2CuO2Cl2 и появление зоны примесного типа на потолке валентной зоны.

- Предложена t-J-I модель, учитывающая два типа обменных взаимодействий в слое: антиферромагнитное J и ферромагнитное I. В рамках этой модели сравниваются магнитные механизмы спаривания в купратах (J>I) и рутенате Sr2RuO4 (I>J). Показано, что вследствие сильных электронных корреляций в купратах имеет место синглетное спаривание d-типа, а в рутенате - триплетное р-типа. Различие в симметрии щели приводит к усилению Тс в купратах за счет ван-ховской сингулярности. Для рутената Тс мало, поскольку ван-ховская сингулярность сокращается для триплетного спаривания. В рамках этого же подхода построена мкроскопическая модель сосуществования сверхпроводимости и ферромагнетизма в гибридном оксиде RuSr2GdCu2O8.

- Отработана технология получения массивных колец (внешний диаметр 10 см, внутренний - 8 см) из Bi-ВТСП керамик с крит. током Jc~300 А/см2 при Т=77 К, с использованием которых в настоящее время делается макет индукционного ОТКЗ.

Образовательная деятельность.

Разработан спецкурс "Фундаментальные и прикладные аспекты ВТСП" (С.Г. Овчинников), прочитанный в 2000 г. в КГУ и Омском госуниверситете. Этот же спецкурс читается в КГТУ, как раздел более общего курса "Устройства функциональной электроники";

Инновационная деятельность.

В 2000 г. проведены переговоры по созданию совместно с Горно-химическим комбинатом г. Железногорска (Минатом) малого предприятия по выпуску продуктов из ВТСП. Предполагается на базе ГХК создать 15-20 новых рабочих мест. Работники этого предприятия на базе разработанной в КНОЦ ВТ технологии будут изготавливать три вида продукции: ВТСП керамику, элементную базу (кольца, цилиндры и т.п.) и ОТКЗ Предварительные испытания показали, что достаточно просто и недорого можно изготавливать ОТКЗ на различные диапазоны тока: 400 А-800 А; 600 А-1 кА; 1 кА-1.5 кА, которые могут найти широкое применение в электротехнической промышленности как внутри Красноярского края, так и за его пределами. Проявлен интерес к этим устройствам со стороны таких предприятий, как Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, Минусинский электротехнический комплекс, ГХК г. Екатеринбург-45 и др. Большие перспективы сулит применение ОТКЗ на транспорте (электровозы, мощные шагающие экскаваторы), где их применение позволит резко увеличить надежность и безопасность мощных электрических машин.

В 2000 г. в ИФ СО РАН проведен конкурс-конференция молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов КНОЦ ВТ, в котором приняли участие 56 конкурсантов, из них 26 молодых ученых и преподавателей, 20 аспирантов и 10 студентов партнеров КНОЦ ВТ.

Нам хочется отметить, что на этом примере отчетливее, чем любыми таблицами и графиками можно проиллюстрировать широкий спектр совместных научных работ, тесное взаимодействие партнеров по КНОЦ ВТ, заинтересованность молодежи в такой форме неформального сотрудничества вузов и академического Института, каким является Красноярский научно - образовательный центр высоких технологий (КНОЦ ВТ).

Физика квантовых и волновых процессов

Фундаментальная спектроскопия

С использованием метода трансфер-матрицы проведены теоретические исследования свойств локализованных электромагнитных мод в одномерном фотонном кристалле со структурным дефектным слоем. В качестве дефекта рассматривается анизотропный слой нематического жидкого кристалла. Получены выражения для определения частот и форм колебаний локализованных электромагнитных мод. Показано, что частота и степень локализации данных мод сильно зависят от оптической длины дефектного слоя. С учетом специфики нематических жидких кристаллов (сильной анизотропией диэлектрической проницаемости по сравнению с твердыми кристаллами) показана возможность эффективного управления спектром дефектных мод и электромагнитным полем, локализованным в дефектных модах фотонного кристалла, посредством изменения ориентации директора нематика, например, внешним электрическим полем.

Проведено теоретическое рассмотрение особенностей прохождения света через полимерную пленку с капсулированным в ней ансамблем монослойно упорядоченных биполярных капель нематика, находящихся под действием электрического поля. Для дисперсных структур с однорядным расположением рассеивающих частиц характерно сильное проявление интерференционных эффектов. Так, например, возможен эффект гашения прямо проходящего когерентного монохроматического излучения за счет интерференции части светового потока, прошедшего между рассеивающими частицами, и светового потока, рассеянного частицами в прямом направлении. Для экспериментальной реализации эффекта гашения необходимо выполнение ряда жестких требований к параметрам среды: размеру и форме рассеивающих частиц, их показателю преломления и концентрации. Использование для этой цели монослойных пленок капсулированных полимером жидких кристаллов упрощает решение задачи, так как один из параметров - показатель преломления необыкновенного луча - в этом случае можно варьировать, прикладывая электрическое поле. С использованием расчетных данных внутренней ориентационной структуры биполярных капель нематика и ее изменения под действием электрического поля теоретически предсказан и экспериментально реализован эффект интерференционного гашения прямо проходящего через пленку монохроматического когерентного излучения. Весьма важен прикладной аспект полученных результатов. В практических приложениях для модуляции интенсивности света обычно используют композитные жидкокристаллические пленки с многослойным расположением капель. В этом случае высокий контраст достигается благодаря многократному рассеянию света. Такие пленки имеют достаточно большую толщину и, как следствие, высокое управляющее напряжение. Проведенные исследования открывают перспективу разработки монослойных композитных пленок меньшей толщины, имеющих высокий контраст и низковольтное управление. Не менее интересным представляется разработка на основе исследуемого эффекта светофильтров с возможностью варьирования спектральной селекции оптического сигнала под действием электрического поля.

Конколович А. В., Пресняков В. В., Зырянов В. Я., Лойко В. А., Шабанов В. Ф.

Интерференционное гашение света, проходящего через монослойную пленку капсулированных полимером нематических жидких кристаллов.

Письма в ЖЭТФ, 2000, 71, 710.